2024年,联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京)紧紧围绕着《世界遗产公约》以及教科文组织中期战略,协力创新、务实高效,积极开展了多样化的培训与教育工作、推进世界遗产保护和管理研究、促进亚太地区遗产领域的交流合作,为中心在中国、亚太地区乃至全球的良好国际声誉与社会影响力作出了重要贡献。下面让我们一起回顾北京中心今年的主要工作。

01

—

培训与教育

UN-HAP亚太高校遗产网络系列讲座

2024年6月1日,世界建筑文物保护基金会监测与评估高级主任保罗·伯滕肖博士带来了题为“文化遗产经济学与遗产视角下的社区发展”的线上讲座。

保罗·伯滕肖博士是遗产经济学、项目评估以及文化遗产如何支持可持续发展和社区发展方面的专家,曾在全球范围内与社区组织、国家政府、学术界、私人基金会、国际遗产组织和开发银行合作开展各种遗产保护、评估、经济发展和旅游项目,他于2024年初加入WMF,担任监测与评估高级主任。

本次讲座中,他以世界各地的案例展开,探讨如何构思和应用遗产的“经济价值”来帮助遗产管理者,为什么我们希望创造经济影响,产生经济效益的不同方式,以及我们如何使这些努力有效和可持续。

北京中心UN-HAP亚太高校遗产网络系列讲座海报

北京大学2024年优秀中学生暑期课堂

北京大学考古文博学院是我国最早开始培养考古专业人才的教学机构,是中国考古研究的学术重镇,享有“中国考古学家的摇篮”之美誉,为了给广大中学生搭建零距离接触考古活动的平台,北京大学考古文博学院于2024年继续在福建省泉州市安溪县举办暑期课堂,来自全国28个省市自治区103所中学的122名高中生聚集安溪,以实地参观考察、聆听专家讲座及自己动手体验的形式,完成了一场生动难忘的考古之旅。

本次课程由北京大学考古文博学院、联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京)、北京大学考古文博学院安溪教学研究基地主办,安溪县博物馆、北京大学公众考古与艺术研究中心协办。

本次考古暑期课堂由北京大学考古文博学院院长、北京中心主任沈睿文担任领队,近30名学院师生参与服务。2024年7月15日,北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝作《文化遗产保护的缘起、趋势与挑战》的主题讲座。

北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(考古学)

2024文化遗产保护联合工作坊

北京大学考古文博学院、联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京)和北京大学公众考古与艺术中心联合主办2024文化遗产保护联合工作坊北京大学暑期课程。本次工作坊采取线上课程和线下调研相结合的方式。

7月14日至16日期间,工作坊教师与相关领域的专家学者分别从文化经济学、旅游学、中小博物馆、非物质文化遗产、乡村遗产等与本次工作坊高度相关的角度线上授课。

2024文化遗产保护联合工作坊海报

2024年7月23日至8月2日,工作坊在甘肃省举办线下调研。十天的时间里,来自境内外13所院校的18名学员分张掖、定西、天水、陇南四个小组深入了解张掖市甘州区,天水市秦安县、麦积区,定西市通渭县、临洮县,陇南市武都区、成县四市七区的文化资源和文化创意产业基本情况,在4位带队老师和5位特邀教师的指导下撰写了图文并茂的调研报告,从文化资源、助推因素、收益评估、重点问题等不同维度探索遗产在文化创意产业的框架下,对地方文化旅游和文化竞争力发展的贡献。本次工作坊得到甘肃省文化和旅游厅以及北京大学研究生院“研究生创新计划”的大力支持。

2024文化遗产保护联合工作坊合影

东亚遗产管理综合能力培训工作坊

2024年10月21-23日,为实现更具包容性的遗产阐释,以多元化的视角和途径,实现对遗产地更为整体的管理,来应对当今复杂的世界形势中,世界遗产保护和管理所面临的挑战,联合国教科文组织东亚办事处、联合国教科文组织世界遗产展示和阐释中心(WHIPIC)、联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训和研究中心(WHITRAP Beijing)和北京大学考古文博学院在北京大学共同举办了“东亚遗产管理综合能力工作坊——物质与非物质的协同”。本次工作坊集聚了来自中、日、韩、蒙十二个世界遗产地的22名遗产管理者,通过讲座、小组讨论和展示等环节,分享遗产管理的创新实践与挑战,深入探讨区域性遗产保护的综合方法。此次工作坊圆满举行,为东亚地区的遗产管理实践者们提供了宝贵的交流合作机会,推动了遗产管理综合方法在实践中的应用和发展。

东亚遗产管理综合能力培训工作坊合影

世界遗产专家讲座

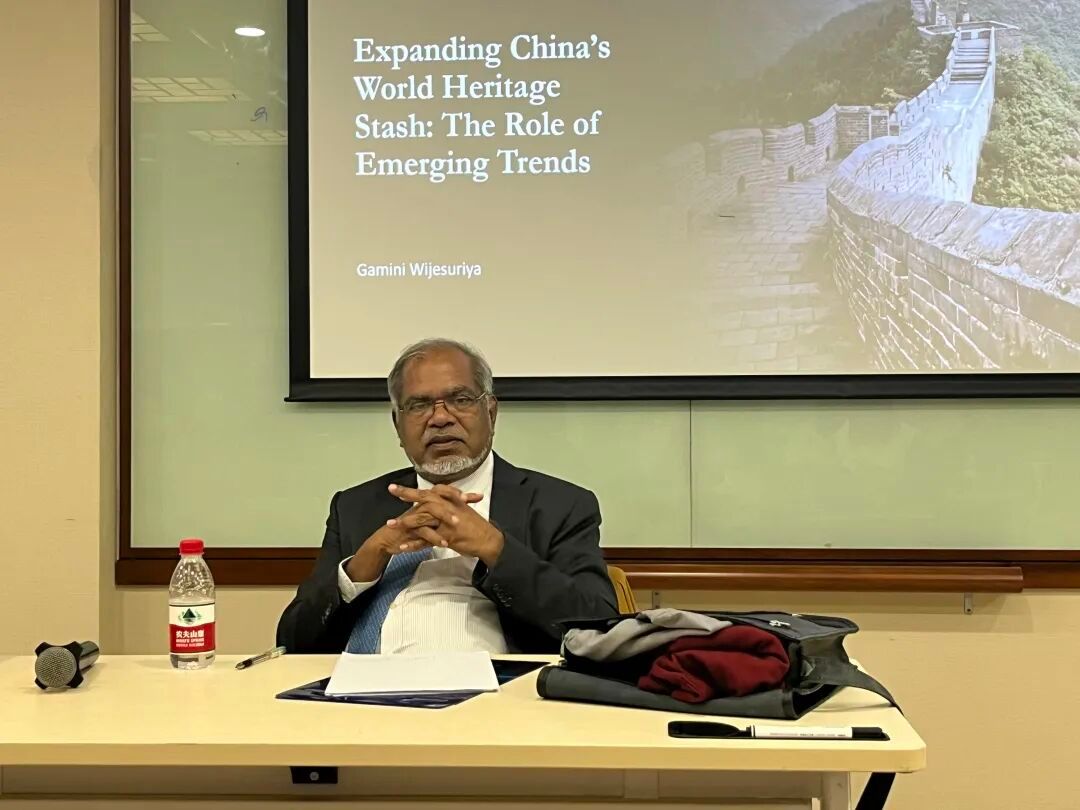

2024年10月25日,联合国教科文组织世界遗产培训与研究中心(北京)与北京大学考古文博学院在北京大学联合举办题为“扩展中国的世界遗产库:新兴趋势的作用”的讲座。本次讲座由联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(上海)特聘顾问伽米尼·维杰苏里亚博士(Dr. Gamini Wijesuriya)主讲。

讲座探讨了中国遗产库增长过程中已经采用的创新策略和新兴趋势,以及未来可能进一步扩展的途径;不仅着眼于在当前限制下增加遗产地数量,更注重提升遗产保护的质量。借此,中国可以为亚洲丰富多样的文化和历史遗产在全球范围内获得更高认可设立新的标杆。

伽米尼·维杰苏里亚博士讲座现场

遗产保护与管理教育培训支持

今年,北京中心的专家团队在多项重要培训中分享知识与经验,从自然遗产到文化遗产保护,从理论研究到实践应用,为国内外遗产保护事业作出了重要贡献。

5月22日,由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的“一带一路”国家自然遗产保护与管理官员研修班在北京开班,北京大学城市与环境学院副教授、北京中心副主任宋峰与北京大学考古文博学院长聘副教授、北京中心研究员张剑葳为来自埃及、柬埔寨等9个国家的35名官员授课,课程内容聚焦自然遗产保护与国际合作,搭建了跨国交流平台。

张剑葳研究员与官员研修班学员合影

10月15日至18日,海南省林业局主办的世界遗产管理培训班在海南热带雨林国家公园举行。北京中心执行主任李光涵博士、北京大学考古文博学院长聘副教授、北京中心研究员张剑葳、北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝为申遗相关省直部门及主管单位的业务骨干共计100余名学员进行主题授课,进一步提升了海南“双申遗”工作相关人员的专业能力和管理水平。

海南省林业局2024年世界遗产管理培训班现场实况

10月16日,北京大学城市与环境学院副教授、北京中心学术委员会副主任陈耀华受邀前往北京十一晋元中学,为广大师生普及世界遗产基本知识,讲述景迈山古茶林价值以及遗产保护,并指导中学生赴景迈山实地开展遗产调研。

世界遗产教育专题讲座现场合影

11月16日至19日,国家林业和草原局管理干部学院主办的世界遗产保护传承利用培训班在峨眉山举办。北京中心副主任宋峰与研究员张剑葳分别就自然遗产发展趋势与公众参与作专题讲座,课程为全国65个世界遗产及申遗所在地的政府负责人提供了理论指导和实践启发。

世界遗产保护传承利用培训班授课实况

11月25日至12月1日,由苏州中心联合主办的第16期“亚太地区古建筑保护与修复技术高级人才研修班”在广东潮州举行。北京大学考古文博学院教授、北京中心学术委员会主任孙华在课程中围绕古建筑技艺、保护技术及活化利用策略展开授课,帮助30名来自国内外知名高校和遗产管理单位的学员提升古建筑保护与修复技能。

孙华教授为学员授课

02

—

研究与实践

燕南园景观保护论文获钱学森城市学(文化遗产)金奖提名奖

2024年10月9日,北京大学考古文博学院长聘副教授、北京中心研究员张剑葳、北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝参与撰写的论文《校园文化遗产保护的社区参与途径——以北京大学燕南园景观保护项目为例》,荣获钱学森城市学(文化遗产)金奖提名奖。

该论文以北大燕南园景观保护项目为研究对象,介绍了燕南园的历史文化与生态价值,分析其社区参与主体特点,阐述通过意见建议、体验实践、传播共享开展社区参与活动,形成多主体保护利用机制,依学期推进保护实践,落实相关建议,强调社区参与对校园遗产保护与发展意义重大。

2024年国家社科基金文化遗产保护传承研究专项立项

2024年12月23日,全国哲学社会科学工作办公室正式公布了2024年国家社科基金文化遗产保护传承研究专项立项名单。经专家评审和社会公示,北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝的研究项目《公众参与文化遗产保护机制与路径研究》成功入选。

国社科官网公告

2024年课题研究与田野考察

北京中心基于《世界遗产公约》,积极开展针对世界遗产地的研究,并为预备名录和潜在遗产地提供技术服务,包括遗产地OUV价值的提炼、申遗技术咨询等。

·福建省古代交通体系(闽东段)调查与研究

·“海南热带雨林和黎族传统聚落”申遗

·甘肃丝绸之路经济带文化传承与创新项目

·“贵州三叠纪化石群”申遗

·“贵州绥阳双河洞”、“甘肃和政动物群”世界自然遗产预备名录申报

·“周边国家世界遗产申报项目追踪应对”项目

·“2024长江第一湾多学科乡村振兴田野工作坊”田野调研

《自然与文化遗产研究》学术期刊

自2020年起,WHITRAP北京分中心与卓众出版集团、北京大学考古文博学院合作,联合出品《自然与文化遗产研究》(CN10-1616/K,ISSN2096-689X)期刊。改版后的《自然与文化遗产研究》期刊为双月刊,今年共出版6期。文章学术质量明显得到提高,获得了遗产学界良好的反响。期刊共有五个栏目,分别为专题、自然遗产、文化遗产、案例分析、遗产保护评论。

期刊第六期封面

期刊第六期封面

期刊的学术编辑部设立在北京中心,北京中心的编辑部人员包括主编孙华、副主编江大勇、张剑葳、编审李光涵、王思渝等。

2024年,发布刊物的主题如下:社区考古的理念与实践、第45届世界遗产大会观察报告、川渝宋元山城遗址保护研究、工业遗产保护研究、重庆钓鱼城遗址等多元价值。

自然与文化遗产研究

《自然与文化遗产研究》杂志(原《遗产与保护研究》)官方公众号,内容涵盖自然遗产、文化遗产、双重遗产及非物质文化遗产等的价值分析、理论、技术、案例,提供历史、地理、考古、文博、建筑、农业、水利、艺术等学科的交流平台,促进跨学科研究。

154篇原创内容

公众号

期刊公众号《自然与文化遗产研究》杂志官方公众号,内容涵盖自然遗产、文化遗产、双重遗产及非物质文化遗产等的价值分析、理论、技术、案例,提供历史、地理、考古、文博、建筑、农业、水利、艺术等学科的交流平台,促进跨学科研究。

03

—

合作与交流

第二届“甘肃对话”丝绸之路可持续旅游研讨交流会

2024年3月25日至28日,第二届“甘肃对话”丝绸之路可持续旅游研讨交流会在甘肃兰州顺利举办。本次交流会以“可持续旅游”和甘肃及其他地区旅游转型发展潜力为主题,由联合国教科文组织东亚多部门地区办事处、世界银行和甘肃省文化和旅游厅共同主办,北京中心执行主任李光涵博士受邀出席本次会议,并就“文化遗产保护与旅游发展”的专题进行主旨发言和主持了专题讨论。本专题旨在审视旅游业在保护文化遗产、促进文化多样性和加强文化理解与欣赏的作用。

李光涵博士参与第二届甘肃论坛

“青年遗产”系列活动

2020年,亚太北京中心发起“青年遗产”系列活动。该活动旨在鼓励遗产学科的青年学者之间的交流与对谈,利用不同形式的学术活动来推动跨学科合作。2024年,北京中心共召开2期沙龙活动,分别以“社区考古的经验与未来”、 “城乡之际的遗产与创新”为主题,由不同学科领域的青年学者作为引言人讨论遗产的前沿议题。

2024年4月20日,由WHITRAP-Beijing中心主办的青年遗产联盟第11期沙龙成功展开。本期沙龙以“社区考古的经验与未来”为主题,由北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝、首都师范大学历史学院教授王涛、《自然与文化遗产研究》编辑部为召集人。在聚焦社区考古实践经验基础上,讨论国内外学界新动态,反思社区考古发展历程并探讨学科发展未来可能性。共有来自国内文博专业的3位博士、硕士研究生基于作报告,同时广泛邀请考古学、文化遗产与博物馆领域专家学者和高校学生出席并参与讨论。

2024年5月25日,由WHITRAP-Beijing中心主办、北京大学人类学与民俗研究中心协办的青年遗产联盟第12期沙龙于WHITRAP-Beijing中心成功展开。本期沙龙本期沙龙以“城乡之际的遗产与创新”为主题,由北京中心执行主任李光涵博士、北京大学社会学系助理教授张力生为召集人。8位来自文化遗产、考古、人类学等领域的国内外高校机构学者、博士生出席并作报告,在城乡关系的框架下,结合多学科视角,就当下中国不断变化的城乡图景中遗产发展的最新动态展开介绍。参与讨论的个案涉及工业遗产,乡风民俗,社区营造,城市更新,及民间博物馆等主题。北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝和北京中心项目专员朴俐娜出席了该沙龙并参与讨论。

2024年两期青年遗产沙龙系列海报

知行中国青年领袖座谈交流会

2024年4月16日上午九点,9名亚太地区青年领袖代表团访问WHITRAP北京分中心,与WHITRAP-Beijing分中心执行主任李光涵博士就“中国的世界遗产与遗产保护”议题开展座谈交流。座谈交流会上,李光涵博士首先介绍了WHITRAP-Beijing分中心的组织架构和工作理念,并分别详细介绍了WHITRAP-Beijing分中心的各项培训、公众参与项目以及研究项目,充分展现了WHITRAP-Beijing分中心在遗产保护、宣传与教育方面取得的丰硕成果。汇报结束后,李光涵博士与来访的同学们就遗产保护、社区参与等相关问题展开了热烈讨论。

亚太地区青年领袖代表团访问WHITRAP北京分中心

城市遗产保护与公众参与主题沙龙

2024年4月20日,城市遗产保护与公众参与主题沙龙在北京市东城区十月文学院举行,沙龙由北京市文物局和北京中心主办。WHITRAP-Beijing 执行主任李光涵博士主持沙龙。北京市文物局及WHITRAP-Beijing相关人员出席并参与讨论。北京大学城市与环境学院副教授、北京中心副主任宋峰首先分享了如何使用形态学途径判读城乡遗产。国际古迹遗址理事会(ICOMOS)科学委员会副主席希卡·简恩博士(Dr. Shikha Jain)分享了印度斋普尔城(Japer City)世界遗产地的保护工作。北京大学考古文博学院长聘副教授、北京中心研究员张剑葳以“遗产监测的公众参与路径”为题分享了由WHITRAP-Beijing组织的大运河北京段的公众监测志愿活动。

城市遗产保护与公众参与主题沙龙与会人员合影

亚太区域框架行动计划执行东亚磋商会议

2024年10月16-17日,由联合国教科文组织东亚地区办事处主办,北京市文物局和北京京企中轴线保护公益基金会支持的“亚太区域框架行动计划执行东亚磋商会议”在中国北京成功举行,来自世界遗产委员会咨询机构、东亚中韩蒙三国世界遗产相关主管部门、参与文化和自然遗产保护工作的联合国教科文组织二类中心、联合国教科文组织教席和世界遗产地管理机构的7个国家44位专家齐聚一堂,就东亚地区在未来几年世界遗产保护和管理工作的优先事项进行了卓有成效的对话和讨论。

北京中心执行主任李光涵博士介绍了北京中心的管理组织架构和综合工作成果,并且围绕《亚太区域框架行动计划(2023-2033年)》的既定优先项目,以培训和研究为主要任务,介绍了北京分中心明年的工作计划和未来的战略工作计划方向。

李光涵博士介绍北京中心工作成果

科摩罗、格林纳达联合国教科文组织大使到访北京中心

2024年11月1日,科摩罗联盟常驻联合国教科文组织大使 MOHAMED-SOYIR BAJRAFIL Kassim 先生以及格林纳达常驻联合国教科文组织副代表 Chafica Haddad 女士前来访问我北京分中心,中国联合国教科文组织全国委员会秘书处科学文化处处长郭伟女士陪同到访。北京大学城市与环境学院副教授、北京中心副主任宋峰与北京大学考古文博学院长聘副教授、北京中心研究员张剑葳负责接待。会面伊始,张剑葳研究员对北京中心的相关情况进行了简要介绍,随后双方围绕世界遗产申报事宜展开交流探讨。两位大使均提及小岛国家在世界遗产评估与申报过程中面临的难点,并表达了期望与中国专家开展合作的意愿。

科摩罗、格林纳达联合国教科文组织大使到访北京中心

世界建筑文物保护基金会团队到访北京中心

2024年11月20日,世界建筑文物保护基金会项目副总裁Jonathan S. Bell和东亚地区总监Hung-his Chao到访北京中心,北京中心执行主任李光涵博士、北京大学考古文博学院长聘副教授、北京中心研究员张剑葳进行了接待。会面中,双方对自己的战略方向、代表性项目进行了介绍,并就未来北京分中心与基金会在中国新设立办事处合作的可行性进入了深入探讨。世界建筑文物保护基金会团队表达了对双方在山西开展试点合作项目的期望。

《自然与文化遗产研究》杂志2024年度编委会

2024年12月4日,由北京大学考古文博学院、北京中心、北京卓众出版有限公司共同策划出版的《自然与文化遗产研究》杂志在北京大学顺利召开2024年度编委会。来自国内重点院校、学术研究机构和团体的近50位嘉宾以线下线上参会的方式,与杂志联合编辑部齐聚一堂,各抒己见,共同商议杂志未来发展之路。

编委会与会专家合影

04

—

传播与推广

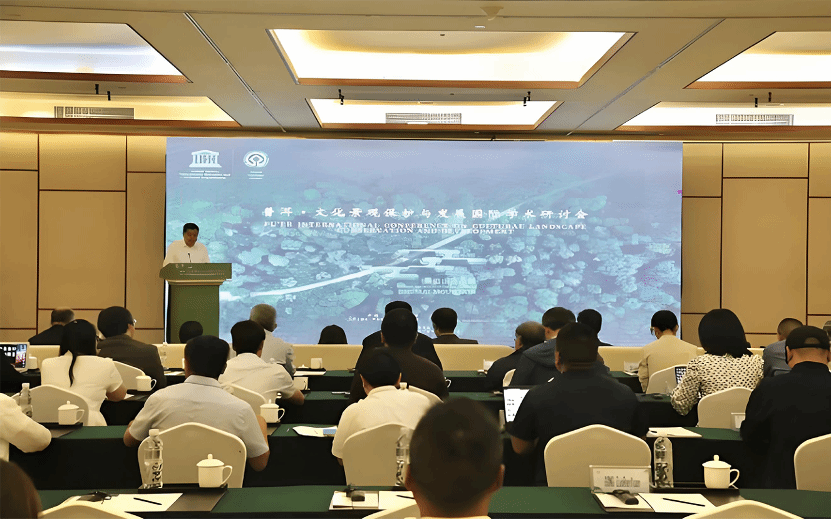

普洱·文化景观保护与发展国际学术研讨会

2024年4月27日,由国家文物局和云南省人民政府主办的“普洱·文化景观保护与发展国际学术研讨会”在景迈山召开,会议探讨了全球气候变化背景下文化与自然的融合保护。北京大学城市与环境学院副教授、北京中心学术委员会副主任陈耀华做《普洱景迈山古茶林文化景观世界遗产价值认知》主旨演讲。

普洱·文化景观保护与发展国际学术研讨会现场实况

中国文化遗产系列香港大馆对谈讲座

2024年5月20日,WHITRAP北京分中心执行主任李光涵博士在香港大馆进行专题讲座,对谈前联合国教科文组织亚太地区文化区域顾问魏理察博士。本次讲座,李光涵博士以“复兴过去:中国城乡遗产的诠释与应用”为题,旨在探讨在城市化进程不断推进、城乡差异不断扩大、文旅深度融合的今天,要如何通过对文化资源的阐释和利用,将城乡遗产纳入更广泛的可持续发展目标的策略和案例。

李光涵博士在大馆进行专题讲座

国际批判遗产年会

2024年6月6日,北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝赴爱尔兰参加国际批判遗产年会,并做“Insider or Outsider? Intertwined Relation between Local Communities and Archaeological Site”的主题发言。

湖南省、浙江省“文化和自然遗产日”主题活动

2024年6月6日,湖南省第六届“文化和自然遗产日”主题活动在株洲炎陵举行。此次活动还举办了文化论坛及遗产地经验交流等活动。北京大学城市与环境学院副教授、北京中心学术委员会副主任陈耀华作主题为“世界遗产保护利用”的主题演讲。

陈耀华副教授在湖南省第六届“文化和自然遗产日”主题活动上发表演讲

2024年6月7日—8日,浙江省林业局在衢州江山举行“保护世界遗产 建设美丽中国——浙江省2024年文化和自然遗产日走进江郎山”系列活动,进一步总结展示浙江省世界自然遗产和自然保护地的保护管理成效,促进提升风景名胜区管理水平。北京大学城市与环境学院副教授、北京中心学术委员会副主任陈耀华参与此次活动,实地调研江郎山世界自然遗产并对遗产保护提出积极建议。

陈耀华副教授参与浙江省2024年文化和自然遗产日活动

“青年与传统营造技艺”国际交流活动

2024年7月15-16日,由联合国教科文组织、苏州市人民政府共同主办,联合国教科文组织东亚地区办事处、苏州市园林和绿化管理局、联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(苏州)共同承办的“青年与传统营造技艺”国际交流活动在苏州会议中心举行。这场为期两天的活动主要聚焦在青年赋权与传统营造技艺保护之间的紧密联系。

来自16个国家的多名国际专家参加了专题讨论,带来了丰富的知识和全球视角。来自中国各省市的青年,包括苏州、杭州、泉州、甘肃陇南和香港特别行政区的青年代表也进行了交流探讨,庆祝他们作为文化遗产的继承者、创新者和变革者的重要角色,并强调在决策过程中提升青年发声权及其在所有行动中的核心地位。

北京大学建筑与景观设计学院教授、副院长,北京中心副主任李迪华出席活动,担任主题交流二“促进可持续生计和经济发展的技能”主持人,并发表“传统技艺的当代价值塑造:融入生活”的主题讲话。

参与者合照

第46届世界遗产大会

2024年7月21-31日,北京大学城市与环境学院副教授、北京中心副主任宋峰作为自然遗产专家出席在印度新德里举行的联合国教科文组织第46届世界遗产大会,为中国代表团的巴丹吉林项目提供技术支持和服务。

第 46 届世界遗产大会现场(右一为宋峰)

文化遗产忻州论坛

9月13日由新华社山西分社、新华网、中共忻州市委、忻州市人民政府联合主办的文化遗产忻州论坛于山西省忻州市举行,文化遗产保护、文化遗产传承利用、忻州及五台山文旅产业资源对接3个分论坛同步举行。100多名专家学者、文旅企业负责人等嘉宾参会,共同探讨文化遗产的保护与利用、传承与发展。北京大学地球与空间科学学院教授、北京中心副主任李江海围绕世界遗产五台山的保护管理进行了演讲。在文化遗产传承利用分论坛上,李江海教授与其他4位嘉宾以五台山为例,从挖掘遗产价值、创新阐释方法等角度展开讨论。

李江海教授出席文化遗产忻州论坛

世界遗产进校园系列展览活动

2024年9月,世界遗产进校园系列展览拉开帷幕。首站展览9月19日在北京大学图书馆华彩展厅开幕。此次活动由普洱市委、普洱市人民政府、北京大学城市与环境学院和UNESCO亚太地区世界遗产培训与研究中心(WHITRAP)北京中心联合主办。

李光涵博士发言

开幕式由北京大学城市与环境学院副教授、北京中心学术委员会副主任陈耀华主持,北京中心执行主任李光涵博士出席开幕式。在现场为大家讲解纪念展之后,遗产讲堂在城市与环境学院大楼109会议室进行,陈耀华以“普洱景迈山古茶林文化景观世界遗产价值认知”为题作讲座。10月,展览相继在云南大学、西南林业大学和普洱学院展出。

陈耀华副教授讲解

首届“ICOMOS·中国·文化遗产大学论坛

9月21日,由中国古迹遗址保护协会(ICOMOS China)与清华大学建筑学院、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)联合主办的首届“ICOMOS·中国·文化遗产大学论坛”在清华大学召开。本次会议以“文化遗产学科发展”为主题,与会专家学者重点围绕国际古迹遗址理事会与大学资源的联系互动、文化遗产学科的理论与方法、文化遗产教育与实践结合、文化遗产课程与青年人才培养等作了报告。

“ICOMOS大学论坛”(University Forum)由ICOMOS 总部发起,旨在加强ICOMOS、高校和文化机构之间的全球合作。本次活动是该论坛首次在亚洲地区举办,来自中国、日本、韩国、泰国、比利时、法国、巴西、墨西哥等8个国家的专家学者,北京大学、清华大学、同济大学、东南大学、重庆大学、天津大学、复旦大学、华南理工大学、西安建筑科技大学、华中科技大学、北京建筑大学、苏州科技大学等十余所国内高校专家代表,联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(WHITRAP上海、北京)代表,以及ICOMOS China会员、文化遗产相关专业老师、学生代表、媒体嘉宾共计120余人参加了会议。

“ICOMOS·中国·文化遗产大学论坛”与会专家合影

北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝以“作为交叉学科的遗产研究与人才培养”为题,指出现今“遗产”一词成为指向极为广泛的学术概念。他展示了北京大学文化遗产保护联合工作坊6年的探索历程以及积累的经验,强调文化遗产学科的融合以及学科研究中洞见与启发的重要性。

王思渝研究员发言

中国风景园林学会风景名胜专业委员会2024年学术年会

2024年10月23日至10月26日,中国风景园林学会风景名胜专业委员会2024年学术年会在云南普洱成功召开。本次年会主题为“风景名胜与乡村振兴”,内容包括年度工作报告审议、学术交流和现场技术交流三个方面。来自风景园林行业的高校、研究院所、管理机构和企业等共计100余人参加了此次年会,与会专家实地调研了景迈山世界遗产,并对其保护和利用进行了积极研讨。北京大学城市与环境学院副教授、北京中心学术委员会副主任陈耀华做了题为“普洱景迈山古茶林文化景观世界遗产价值认知”的主题报告。

陈耀华副教授发表主题报告

国际古脊椎动物学会年会

2024年10月26日-11月3日,北京大学地球与空间科学学院教授、北京中心副主任江大勇在美国明尼苏达明尼阿波利斯参加由Society of Vertebrate Paleontology组织的第84届国际古脊椎动物学会年会,就贵州三叠纪海生爬行动物化石群的科学意义和遗产价值进行了报告。

第二届中央美术学院文化遗产学科研讨会

2024年11月10日第二届中央美术学院文化遗产学科研讨会“文化遗产的教学实践”于北京中央美术学院召开。此研讨会始于2023年,由人文学院暨非物质文化遗产研究中心主办,旨在促进文化遗产学科及学术共同体建设。本次会议共有23位涵盖文物保护、建筑遗产及非物质文化遗产的专家学者参与,北京中心执行主任李光涵博士出席会议,并于“国际合作”单元作“文化遗产的跨学科教学实验与阐释:以WHITRAP(北京)的文化遗产联合工作坊为例”的主题发言。

第二届中央美术学院文化遗产学科研讨会海报

“活态遗产保护与可持续发展”国际研讨会

2024年11月22日至11月25日,由元阳县人民政府、复旦大学、昆明理工大学联合主办,世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会、联合国教科文组织活态遗产与社区发展教席等承办的“活态遗产保护与可持续发展”国际研讨会于云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县哈尼梯田遗产区举行。

“活态遗产保护与可持续发展”国际研讨会海报

北京大学考古文博学院长聘副教授、北京中心研究员张剑葳作《海南黎族传统村落的调查与保护》主题发言;北京中心执行主任李光涵博士、北京大学考古文博学院助理教授、北京中心研究员王思渝分别担任第一场“文化景观的遗产韧性与可持续发展”和第二场“活态遗产保护与发展的国际经验与中国实践”的主持人并参与圆桌讨论;北京大学城市与环境学院副教授、北京中心学术委员会副主任陈耀华参与圆桌讨论。

张剑葳研究员作主题发言

参加本次论坛的有来自中国、法国、日本、菲律宾、新西兰等百余位国内外专家学者和地方代表,会议深入探讨了活态遗产的保护与可持续发展模式,分享了国内外相关领域的最新研究成果和实践经验,为推动活态遗产的创造性转化与发展贡献智慧和力量。

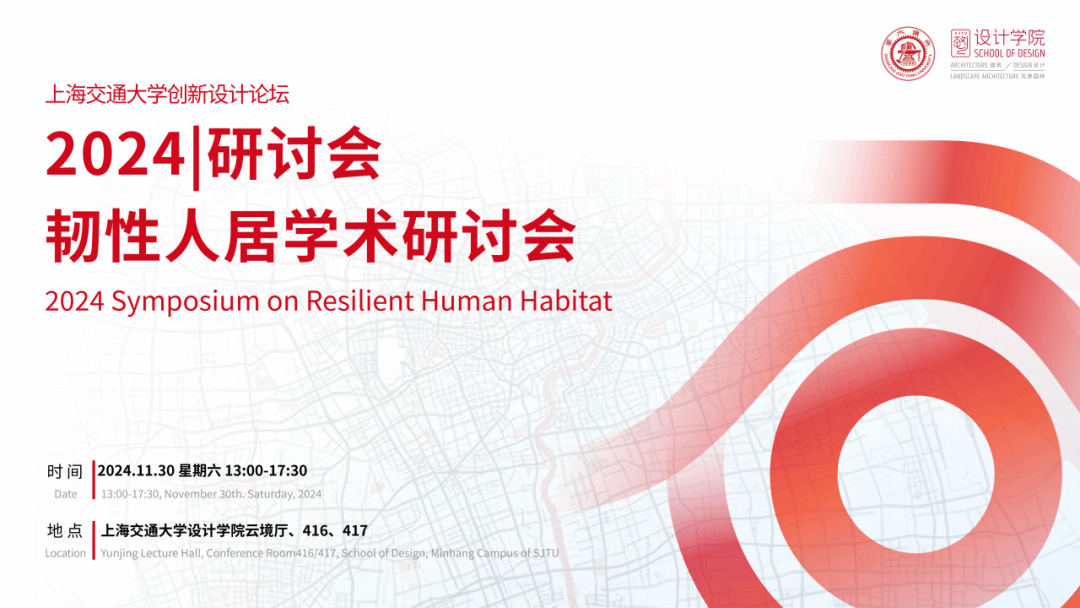

2024韧性人居学术研讨会

2024年11 月30 日,由上海交通大学设计学院主办的2024韧性人居学术研讨会在上海交通大学设计学院举办。主办方邀请20余位相关专家学者共同研讨如何在空间设计、遗产保护与再利用、环境技术等加强未来人居环境的包容性和抗干扰性,利用前沿技术和文化研究,提高人居环境韧性。北京中心执行主任李光涵博士受邀参与,并作“人居环境中的文化与社会韧性维度:以文化遗产的视角为例”主题讲座。

2024韧性人居学术研讨会海报

大运河(北京段)文化地图众绘计划成果发布活动

“大运河(北京段)文化地图众绘计划”是由北京联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京)、北京大学公众考古与艺术研究中心、北京未名文博文化科技有限公司共同发起的文化遗产地图共创活动。本项目基于大运河(北京段)的年度监测工作,招募和组织志愿者在大运河在北京流经的7个行政区进行考察,汇总调研成果,绘制文化地图。

项目于2023年8月启动,共有共有115名志愿者与11位指导老师参与文化资源调研与文化地图众绘,累计收集文化资源数据402条,制作并发布大运河文化短视频24条,绘制大运河区域文化地图5张与一份北京大运河文化⻓卷。

2024年12月15日,大运河(北京段)文化地图众绘计划成果发布活动在北京大学建筑与景观设计学院一楼报告厅顺利举行,现场有85位嘉宾、媒体、志愿者出席。

大运河(北京段)文化地图众绘计划成果发布现场合影

新年寄语

—

联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(WHITRAP)北京中心在2024年所做的各项工作在国内外相关领域都获得了良好的反响,为中心继续推进世界遗产保护和管理研究、促进亚太地区遗产领域的交流合作,做好2025年的工作计划提供了信心。乙巳蛇年的钟声即将敲响,北京中心会在新的一年里,继续为遗产保护事业、为全人类的家园安康贡献力量!