2024年10月25日,联合国教科文组织世界遗产培训与研究中心(北京)与北京大学考古文博学院联合举办题为“扩展中国的世界遗产库:新兴趋势的作用”的讲座。本次讲座由联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(上海)特聘顾问伽米尼·维杰苏里亚博士(Dr. Gamini Wijesuriya)主讲。中心执行主任李光涵担任讲座主持人与翻译。

伽米尼·维杰苏里亚博士是一位在世界遗产领域拥有超过40年经验的建筑师和考古学家。2021年,他因对全球文化遗产保护和管理的重大贡献而荣获ICCROM大奖。他以活态遗产领域的开创性工作和将以人为本的方法引入遗产领域而闻名。他曾担任多个重要职务,包括斯里兰卡保护局局长、国际文化财产保护与修复研究中心总干事特别顾问等。目前,他担任UNESCO亚太地区世界遗产培训与研究中心上海中心的特别顾问,中国成立的亚洲文化遗产保护联盟科学委员会成员,与UNESCO非物质文化遗产公约协调员。

依托近日中心参与联合举办的“东亚遗产管理综合能力工作坊——物质与非物质的协同”,中心特邀请维杰苏里亚博士讨论中国遗产领域的新动向。维杰苏里亚博士深入探讨了中国在文化遗产领域的地位、成就以及未来发展方向,分享了自己对文化遗产管理中一些新兴趋势的见解,并特别分析了中国在应对这些趋势中所作出的贡献。

讲座内容摘要

拓展遗产的定义

近几十年来,“遗产”的定义发生了根本转变。传统观念局限于欧洲中心的纪念性建筑,如寺庙、城堡等“祭司、王子和政治家”相关的实体遗产,过分强调物质结构的保护,忽视了当地居民的生活经验和文化传统。而现代观念则强调“人民的遗产”,重视日常文化表现和社区实践。对中国而言,这使得哈尼梯田等展现人地关系的景观,以及承载非物质文化的乡村,都被纳入遗产范畴。在阿姆斯特丹会议上,“突出普遍价值”也被重新定义为“对所有人类文化共同面对的普遍性问题的突出回应”,体现了遗产应当反映人类经验多样性的新理念。

历史跨度与遗产类型的全面性

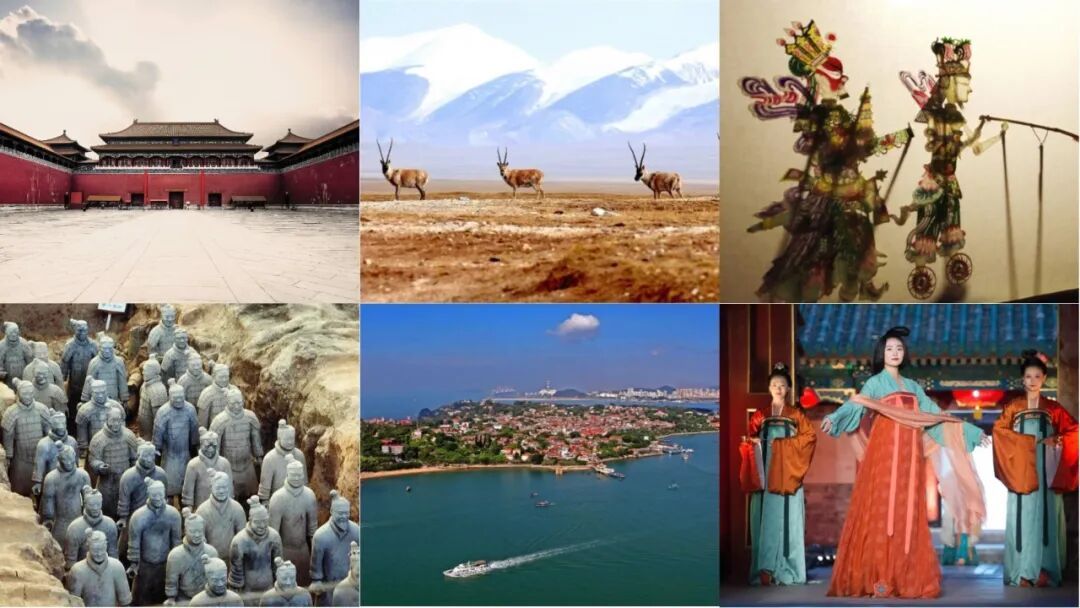

中国遗产的历史跨度和类型多样性在世界上独一无二。从北京猿人遗产地的史前时期,到展现历史延续性的现代城市,“你在其他任何国家都找不到这样的时间跨度。”

纪念碑、城市、景观、乡村遗产地和宗教建筑等众多遗产类型展现了中国文化遗产的深度与广度。从丽江等传统聚落到拥有2000年历史的大运河,无一不体现了中国的历史成就。在宗教建筑方面,中国的多样性尤为突出。“如果你去意大利,你只会看到一两种类型的宗教建筑。但在这个国家,不论是佛教、伊斯兰教、印度教,还是基督教的建筑,你都能找到。”这种多样性不仅讲述了“中国自己的故事”,还通过丝绸之路遗产地和天坛等地展示了中国对世界的贡献。

讲述中国自己的故事及其对世界的贡献

中国遗产保护的核心是“讲述中国自己的故事及其对世界的贡献”。这超越了简单的遗产地保护,强调通过文化和自然遗产展示中国的历史影响力与文化深度。每个遗产地都是独特的篇章。长城展现了中国的防御统一,丝绸之路则见证了国际贸易和文化交流。丝绸之路特别象征中国作为文明连接者的角色,推动了思想、哲学和艺术在亚欧大陆的传播。天坛则反映了已“超越[中国]疆域”的哲学,展示中国思想对其他社会的影响。中国积极参与全球遗产对话,以“以人为中心的方法”塑造新的保护标准。中国的遗产地作为文化大使,不仅展示历史成就,更促进全球对中国文化的深入理解。

应对新兴趋势

• 社区参与

与“以人为中心的方法”(”People-Centered Approach”, PCA)一致,遗产保护正在逐渐转向将人放在保护的核心位置。PCA“就是要将人放在遗产话语的核心位置”,确保遗产管理不仅关注遗产地的保护,还关注遗产与社会的双重福祉。这种方法强调遗产地存在于社区中,应反映并服务于当地居民的需求和价值观。在中国,这意味着在保护工作中让当地社区参与其中,特别是在像哈尼梯田这样的遗产地,景观和当地居民深深地相互联系。

• 非物质遗产

传统上,遗产保护集中于建筑、纪念碑和景观等有形方面。然而,非物质遗产的概念——包括代代相传的实践、表现形式和知识——已越来越受到重视。非物质元素现在被视为理解遗产地完整意义的重要组成部分。例如,杭州西湖作为世界文化遗产,只强调了物质遗产要素,但传统茶叶加工技艺和相关的社会实践也被逐渐视为重要的文化遗产元素。物质与非物质方面的整合使我们对每个遗产地的意义有了更丰富和更全面的理解。

•本土价值观和自然-文化关联

本土价值观的融入和对自然-文化关联的认可是遗产话语中相对新的元素,主要是因为这些方面在过去往往被以欧洲为中心的保护方法所掩盖。遗产保护以前过多关注“美学、历史和物质价值”,往往忽视了社会-生态背景和地方文化意义。近几十年来,人们逐渐认识到遗产不能脱离其自然环境而单独管理,地方文化特有的价值观也应被纳入其中。例如,在中国,哈尼梯田和杭州西湖等遗产地不仅因其外在结构而受到赞扬,还因其与当地社区和自然环境的关系而备受推崇。

•技术创新的使用

数字技术已成为现代遗产保护中的一项强大工具,能够对遗产地进行更好的监测、记录和解读。尽管伽米尼·维杰苏里亚博士承认自己对这些技术了解有限,但他强调了它们对中国遗产管理的重要影响,如苏州园林等地的监测系统使用数字工具来追踪环境条件、管理游客流量,并为游客提供互动体验。这种技术的创新使用不仅增强了遗产地的保护,还提升了游客的体验。

•增强的阐释与展示

现代遗产保护十分重视阐释和展示,以确保遗产地能够向观众传达其完整的历史、文化和社会意义。阐释应当是全面的,并服务于所有观众,提供有关遗产地的物质和非物质洞见。在中国,越来越多的遗产地采用了易于访问、信息丰富且富有吸引力的阐释项目,以帮助游客们理解每个遗产地的历史和文化背景背后的深层含义。

总结:为全球遗产设立新基准

中国的遗产保护正在为全球遗产设定新的基准。这不仅体现在数量上,更代表着对多样性、包容性和创新性的承诺。中国的遗产保护展现了一种重视有形和无形遗产、社区参与和自然文化联系的整体方法。长城、丝绸之路和哈尼梯田等遗产地展示了历史、文化与自然的独特融合。通过整合以人为中心的方法、新兴技术和非物质文化遗产,中国已成为全球典范。这种方法使遗产地更具活力,并能够引起本地及国际观众的共鸣。中国的榜样作用鼓励其他国家突破欧洲中心观,采取更包容的框架,使中国站在“全球遗产运动的前沿”。这一遗产理念为未来提供蓝图,推动了更具包容性的遗产理解,为建立真正代表全人类的世界遗产体系开辟道路。

Q&A

讲座结束后,到场听众受讲座启发,就遗产更新问题、文化和自然遗产的融合、旅游业对遗产地的影响等关切与维杰苏里亚博士展开热烈交流。

• 社区参与

维杰苏里亚博士解释道,在丽江等地,管理团队正在更新遗产地的各种文化属性,这是未来发展的正确方向。随着时间的推移,遗产地发现需要纳入各种价值和特征,包括无形的社区价值,以便更好地支持管理和阐释工作。此外,随着遗产地管理从唯物质价值转向更多价值为导向的模式,许多遗产地都在更新其遗产内容、管理计划等,以反映最新的保护理念。

• 文化和自然遗产的融合

维杰苏里亚博士指出,自2013年起,世界遗产领导力项目试图将自然与文化遗产的管理结合在一起。例如,培训项目将自然保护和文化保护的专家集合起来,共同参与管理方法的培训与讨论。这种互动使得双方的合作更加紧密。此外,维杰苏里亚博士提到在实践中,两者的管理已开始逐步整合,但在一些地区,文化和自然保护的界限仍然明显,需要进一步改变观念和方法来推动融合发展。

• 旅游业对遗产地的影响

数字技术已成为现代遗产保护中的一项强大工具,能够对遗产地进行更好的监测、记录和解读。尽管伽米尼·维杰苏里亚博士承认自己对这些技术了解有限,但他强调了它们对中国遗产管理的重要影响,如苏州园林等地的监测系统使用数字工具来追踪环境条件、管理游客流量,并为游客提供互动体验。这种技术的创新使用不仅增强了遗产地的保护,还提升了游客的体验。