2022年8月1日,“2022年北京大学文化遗产保护联合工作坊”在福建省福州市拉开序幕。8月1日-2日,工作坊全体成员集体踏查了三坊七巷、烟台山、上下杭、鼓岭和马尾船政等地点。8月3日起,工作坊分为三坊七巷、上下杭、烟台山、马尾-鼓岭四个小组,前往调研地进行实地踏查并结合各组情况展开测绘、访谈等工作。本文为各组实地踏查过程记实。

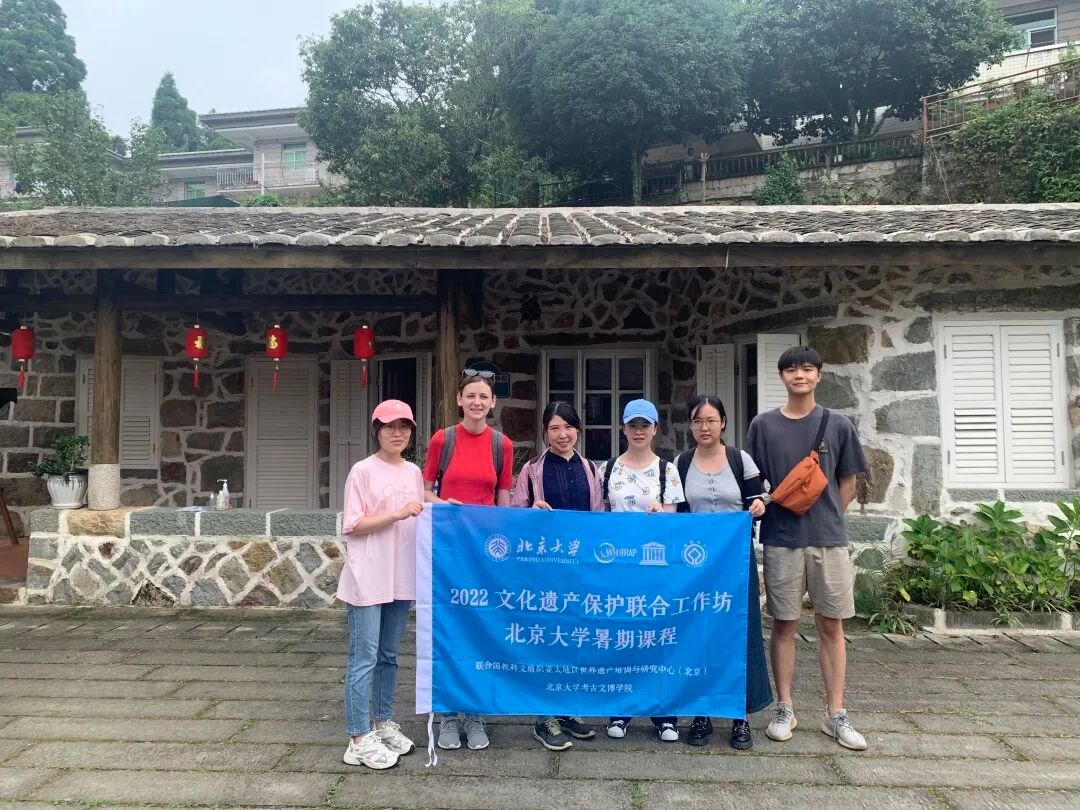

图|各组在鼓岭集体踏查合影

·三坊七巷组 ·

三坊七巷街区位于福州市鼓楼区,形成于唐宋,成熟于明清,延续至今,脉络深远。街区内现存172座明清历史建筑,20多个深宅大院,近80处宅第园林,有着“明清古建筑博物馆”的美誉。自晋、唐形成时起,三坊七巷就一直是福州传统士大夫的聚居地。连缀绵延的宅院见证着本地宗族聚居的文化传统,等级明确的院落布局体现了此处浓厚的礼教色彩。近代以来,开眼看世界,三坊七巷的一部分文化精英从传统文人转型成为中国“第一批”现代知识分子,更令此处具备了独一无二的文化景观。本组成员走入三坊七巷,探索其历史,触摸其肌理,感受古老的传统文脉在近代曙光中的第一缕脉动,为遗产价值研究做全面的调查支撑。

图|三坊七巷组在福州市林则徐纪念馆合影

本组调研任务分三条支线,分别是对遗产现状的踏查记录、对街区中重要人物及家族的访谈,以及对保护管理利用情况的调研,以下分别述之。

8月3、4两日为本组集中考察阶段,系统了解三坊七巷内经典遗产及其状况。调研第一天,本组同学老师集中奔赴“七巷”区域,对重点民居展开了全面的调查,在老师们的带领下,分院落对建筑的立面、梁架、屋顶、园林、装饰展开了全方位的调研记录。

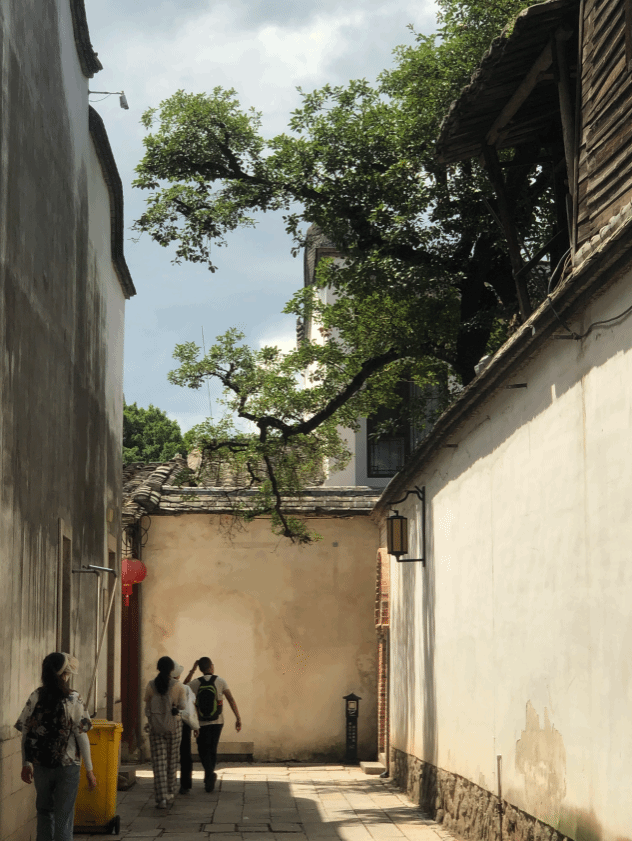

图|8月3日第一天考察开始

图|分工明确的现场拍摄

图|同学们在张继州老师带领下走访周围街道、寺庙

“读跋千篇,不如得原画一瞥,义固至显。秉斯旨以研究建筑,始庶几得其门径。”现场的深入观摩,伴随着张继州老师的讲解,愈发动人和深刻。同学们在两天时间内,深度调研了20余处民居,走遍了三坊七巷内的街道巷子,系统收获了大量的建筑知识,也在近40度的高温下持续感受着福州城市的热情。

图|小黄楼内合影

8月5到7日,本组分三条支线展开调研,遗产现状支队成员负责内业整理和补充踏查。结合工作坊“近代启蒙曙光”的主题,本组又对近代历史中与重要历史事件、人物相关的建筑做了进一步调研。

图|听雨斋和谢氏祠分别见证了近代文人活动、五四运动等重要事件

重要家族人物访谈:8月5日-7日,本组成员对建筑家风水家严龙华大师、三坊七巷原住民郭可文先生等进行了访谈,了解了本区域保护开发的历程以及旧时三坊七巷的生活习俗。

保护管理利用调研:8月5日,小组成员兵分各路采访了三坊七巷现有保护体系中的各方代表,包括三坊七巷社区居民委员会、福州市历史文化名城(三坊七巷)管理委员会、部分省市级非遗传承人和老字号商铺代表等。8月7日,小组成员分头在坊巷间进行了深度调研,具体落实到每家每户的保护利用现状的记录。

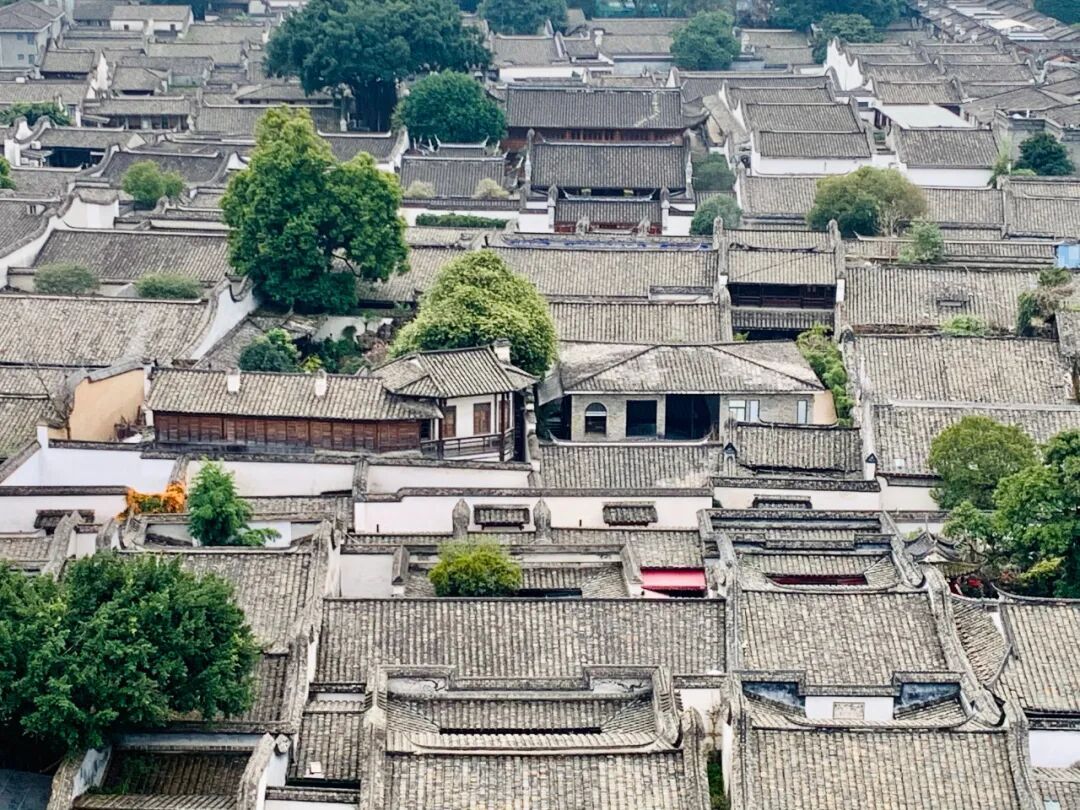

图|三坊七巷部分鸟瞰

·烟台山组 ·

烟台山位于整个福州古城中轴序列的南端,与上下杭地区隔闽江相望。漫步烟台山的古街巷陌,绿树掩映下的西式建筑随处可见,无论是领事馆、教堂,还是学校、洋行,都如同静默的见证者,深刻感受东西方在政治、经济、文化、宗教、商贸等诸多层面的碰撞与交融。近代以来,烟台山始终处于中外文明交流的前沿,承接传统文化,又吸纳域外文明,我们拂开历史的尘埃,百年前的烟台山如画卷徐徐展开。

图|烟台山组在爱庐和梦园门口合影

2022年的8月比往年更热一些,在不断突破高温历史纪录的三伏天,来自天南海北的我们,白天被“炙烤”、傍晚被“焖蒸”,穿行在烟台山的大街小巷,全面体验了福州的“热情”。烟台山现有文物保护单位、历史建筑一百多处,要在短短几天内完成全部调研,时间非常紧迫,于是小组六人又分为三个小分队,分别对乐群路区域、麦园路区域、公园路马厂街区域进行深入调研,于8月7日完成了踏查任务。

图|各小分队分头调研

工作内容主要分为两部分,一是对于物质空间的记录,二是对于人物的访谈。对物质空间的记录包括对街巷建筑的拍照、文字描述、现状评估,以及对典型区域全景拍摄。由于本次工作坊的主题是构建福州城市历史叙事,用物、用人来勾勒福州的近代曙光,因此除了物质空间的调研,对于人的主体关照贯穿整个调研始终。

8月5日,在烟台山管委会和当地街道社区的大力支持下,张剑葳老师带领全组成员探访了美丰银行旧址、乐群楼、力礼堂和美志楼、美华书局、天安堂、安澜会馆等烟台山代表性遗产点。

图|老师为同学们讲解传统工艺与现代工艺的区别

图|天安堂陈安俤牧师介绍天安堂的历史

图|陈之麟故居房主讲述家族故事

·上下杭组 ·

宋元祐年间,闽江水在大庙山南麓冲积出两条沙痕,涨潮时人们走上痕,称“上航”;退潮时走下痕,称“下航”,而“航”和“杭”读音相通,故后称之为上杭和下杭。明清时期,上下杭地区因水陆交通便利,逐渐成为闽北地区物产的集散枢纽。清道光二十四年,福州港作为“五口通商”口岸之一正式开埠,上下杭一带商业、金融业日趋繁荣,成为了福州城内最重要的商贸区域。

图|咸康参号内合照

8月3日,小组调研工作正式开始。上下杭组在李光涵老师的带领和城音国学馆苏婧娴老师的帮助下,实地探访了上下杭内的双杭片区内的街巷,细观了部分历史建筑,我们对上下杭的建筑和街巷特点等形成了初步印象。

图|探访咸康参号

图|张真君祖殿

8月4日上午,齐晓瑾老师带领上下杭组的同学“从山走到海”,选取几座建筑进行了风格讲解,与此同时,李光涵老师带领一名同学与名城委的负责人进行访谈。下午同学们分头活动,对上杭路、下杭路、星安桥巷和隆平路进行全面的记录和调查。

图|与名城委相关负责人舒伟涛访谈现场

图|陈文龙尚书庙

8月5日上午,在上下杭管委会的帮助下,张剑葳老师和李光涵老师带领上下杭组的同学们参观了采峰别墅、咸康参号、建郡会馆和高氏文昌阁等几处建筑。然后我们与管委会进行了会谈。下午,上下杭组再次踏查了一些需要重点研究的建筑。

图|采峰别墅外观、采峰别墅内部

图|建郡会馆

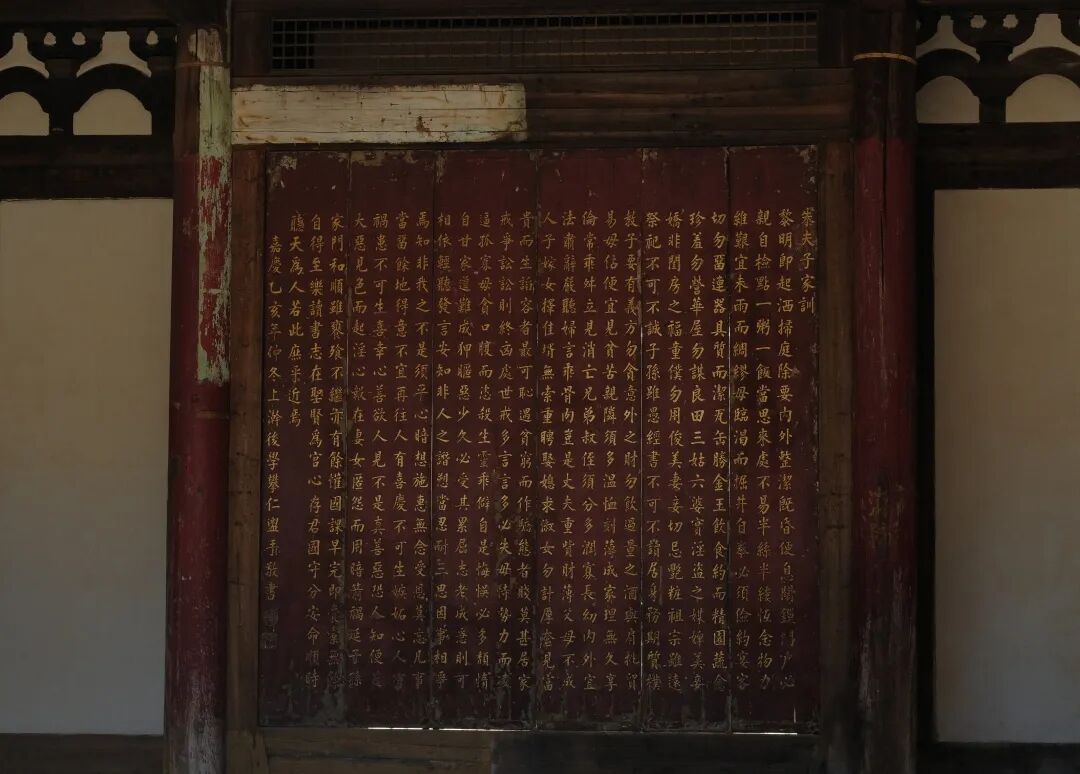

图|高氏文昌阁朱子家训

图|生顺茶栈旧址

图|上下杭组调研现场

8月6日,同学们集体参观了华林寺、乌山乌塔和涌泉寺等地。8月7日,上下杭组的同学进行内业整理工作,晚上在上下杭地区进行了问卷调研。

·马尾-鼓岭组 ·

马尾地处福建闽江下游出海口,与台湾仅一水之隔,自古是福州母城的水上门户,近代被辟为五口通商口岸。1866年左宗棠、沈葆桢在这里创办福建船政,展开了轰轰烈烈的建船厂、造兵舰、制飞机、办学堂、引人才、派学童出洋留学等一系列“富国强兵”活动,促进了中国近代化进程,被称为中国近代历史的“活化石”。

鼓岭位于福州东郊,自1866年,英、法、美等20多个国家的在华人士纷纷在鼓岭修建别墅,形成了一个中西方文化交融的避暑小镇。本组成员探访鼓岭,在清风、薄雾、柳杉、古厝之间寻觅一个个鼓岭故事与记忆。

图|马尾-鼓岭组在鼓岭加德纳展示馆合影

马尾船政小分队

8月3日,调研组前往福建船政建筑群、马限山近代建筑群、马江海战烈士墓和昭忠祠等地进行实地调研。建筑组成员对一号船坞、轮机厂、绘事院、铁胁厂、二号船坞等价值载体进行了遗址点位、保存现状等方面的调研与记录。

图|考察2号船坞保护现状

图|调研绘事院建筑现状

8月4-7日,马尾组成员对文物局、马尾船厂工作人员进行了访谈。7日,福州船政名杰后裔为庆祝福建舰顺利下水举行了一场交流活动。得此良机,本组同学前往活动现场对船政后人进行访谈。

鼓岭小分队

8月4日,在郭子健老师和商晨雯老师的带领下,马尾-鼓岭组开始了对鼓岭历史建筑的踏查,并在此过程中与相关方(文旅处主任、柏龄威别墅主人、鼓岭管委会主任等)进行了交流,收获颇多。

图|访谈管委会

柏龄威别墅主人分享她家族的故事,包括她爷爷跟外国人的交流和她家族跟鼓岭保护委会一起合作实现鼓岭文化遗产保护的规划。

图|与柏龄威别墅主人合影

8月5日,小组一行再次来到鼓岭,对几处较偏远的建筑进行了调查。山路崎岖,荒草丛生,残墙断壁兀立其间,于静默中述说着历史。几经周折,我们最终找到了正在修复重建中的禅臣别墅。杂草掩没了院门,虫声更平添肃穆,只有透过那装扮一新的建筑,还能依稀窥见当日的繁华。

图|鼓岭踏查现场

文案:工作坊各调研组

排版:李 强、朴俐娜

审核:李光涵、王思渝

终审:沈睿文、张剑葳