2021年7月25日至2021年7月28日,由联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京)和北京大学考古文博学院联合举办的2021文化遗产联合工作坊线上课程顺利开展,本次工作坊由张剑葳、王思渝和李光涵三位老师共同主持。

图 1 2021文化遗产保护联合工作坊海报

以文化遗产的多学科合作为目标,2018年夏,北京大学考古文博学院杭侃教授与中山大学旅游学院张朝枝教授共同发起遗产旅游联合工作坊,开启了跨学科的对话和教学探索。2019年在山西省平遥县东戈山村、西戈山村,2020年在贵州省安顺市黄果树,先后成功举办了相应主题的遗产工作坊。在前三年的基础上,主办方对工作坊内容与模式不断调整和深化,今年将理论基础的授课部分与线下的调研分开,以使各部分更为深入和专注。工作坊邀请各相关领域专家跨学科探讨和授课。原定的田野调查以大理太和城遗址为例,对南诏大理史迹的整体价值和关联性进行阐释与展示设计的探索性研究。由于疫情原因,田野调查部分未能成行,本次线上课程部分顺利开展。

图 2 张剑葳老师宣布线上课程开班

工作坊采取申请审核制,报名人数共计超过120人,最终录取46人,分别来自哈佛大学、伦敦大学学院、清华大学等国内外37所高校。课程由北京大学考古文博学院、联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京)(WHITRAP Beijing Center)、大理白族自治州文化和旅游局主办,由北京大学研究生院“研究生教育创新计划”和大理白族自治州文化和旅游局资助,邀请了来自北京大学、东南大学、中山大学、泉州师范大学等高校的相关教授,以及遗址保护和建筑方面的专家学者共同授课。

图 3本次工作坊课程表

工作坊课程共计三天半,共有十一位教授学者授课,课程内容主要分为大遗址保护、建筑考古、村落遗产研究、遗产旅游等部分。课程伊始,张剑葳老师首先代表学院宣布本年度遗产工作坊启动,介绍授课教师,欢迎同学们加入,并讲述了文化遗产研究与实践中多学科联合的意义。在后续课程中,孙华老师结合多案例分析,理论与实践并重地讲授了城市考古与大遗址保护;杭侃老师以源流运动为例,论述了遗产活化的途径,为学员们打开了新的思路,让大家看到不一样的遗产学科;李迪华老师从实践角度讲授了生态保护规划相关内容,与自然遗产有很高的相关性;宋峰老师针对文化景观,从概念辨析到具体案例实践,呈现了自然与文化相结合的重要性;张剑葳老师讲授了文化遗产保护规划和建筑考古的基础内容,帮助学员建立了相关基本概念;王思渝老师结合考古学展览与遗址博物馆,讲授了考古学展示与展览的内容设计方法;李光涵老师结合田野经历,深入讲述了村落保护与社区实践的理论与方法。

图 4结课作业截选

从结课作业中看出,多学科联合的文化遗产工作坊给各学科背景的同学带来了全新认识。来自北京大学国际关系学院的谢天屹同学以村落保护为题,从自身专业背景出发,梳理了村落保护与社区营造的几个重要概念,精辟地点出了当代遗产保护学科发展所面临的关键问题,即如何让更多元的社会群体理解和重视遗产保护,使遗产参与更广泛的社会发展议程;来自清华大学建筑学院的黄康同学以建筑考古为主题,涉及史学与建筑史关系的讨论,并提出关于对建筑外部的关注能走多远的问题,对学科划分进行了深入思考,思辨缜密,文笔优美;来自中国地质大学(武汉)经济管理学院的陈星同学以旅游管理为主题,结合专业背景,对遗产旅游的核心价值和可持续发展等问题提出了见解,并联系遗产活态传承问题,关注学科交融。除了本专业原有知识储备的提升之外,同学们的眼界拓宽到其他学科,了解了不同学科对于遗产认知以及遗产保护的不同视角和方法。 工作坊主办方不断钻研文化遗产课程体系,至今年已开展了四届北京大学“文化遗产联合工作坊”研究生暑期课程,赴河南河北、山西平遥、贵州安顺、云南大理开展调研和跨学科田野实习,其中在贵州安顺的工作直接为黄果树申报世界遗产提供支撑。同学们把汗水挥洒在祖国大地上,既增强了专业技能,也了解了祖国的优秀传统文化,在实践中培养了奋斗精神。教学内容、教学方法在此过程中得以沉淀、提炼。2018年工作坊成果以笔谈形式发表,产生了较大影响,被《人大复印报刊资料·文化研究》2020年06期收录,文见:

[1] 张剑葳,高俊,王雄志,巨洒洒,席雅卿,王思渝,周小凤,金钰涵,杨佳帆,张茜,崔恺祎,疏沛原《遗产的价值、保护、利用与围绕主体问题的讨论——首届遗产旅游联合工作坊笔谈》.中国文化遗产,2020(01):45-56.

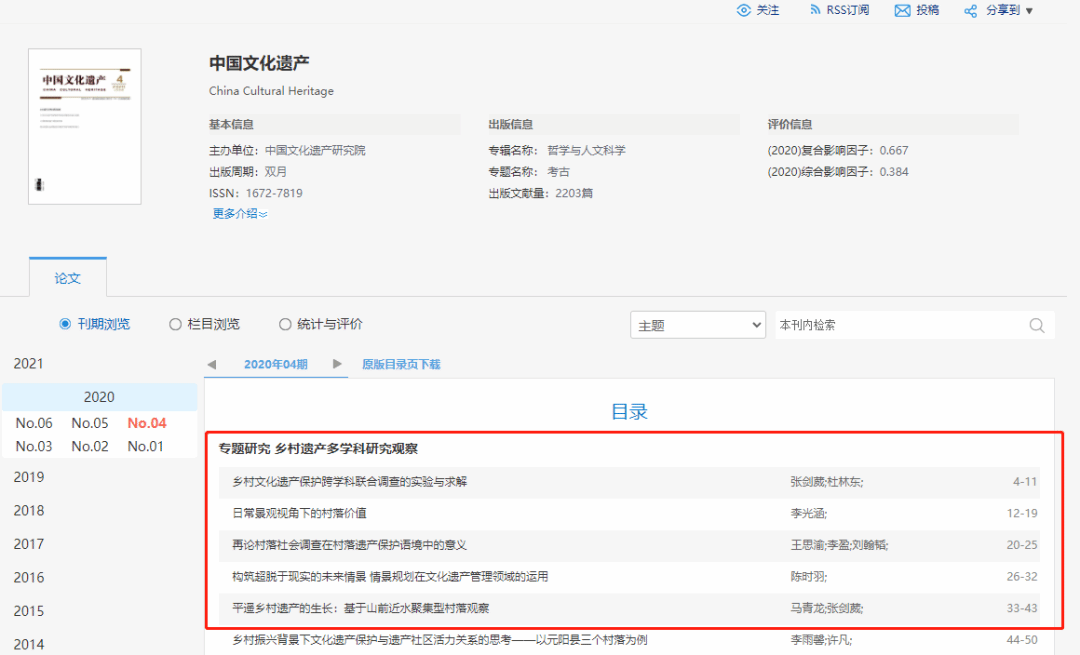

图 5 2018年工作坊成果,发表在《中国文化遗产》)

2019年在平遥传统村落探索遗产、旅游、艺术等多学科交融的可能。报告、展览、艺术作品等成果在首届平遥文化遗产国际交流周上展示,反响热烈,主办方组织的系列专稿见:

[1] 张剑葳, 杜林东《乡村文化遗产保护跨学科联合调查的实验与求解》.中国文化遗产, 2020(04):4-11.

[2] 马青龙, 张剑葳*.《平遥乡村遗产的生长:基于山前近水聚集型村落观察》.中国文化遗产, 2020(04):33-43.

[3] 李光涵.《日常景观视角下的村落价值》.中国文化遗产, 2020(04):12-19.

[4] 王思渝, 李盈, 刘翰韬.《再论村落社会调查在村落遗产保护语境中的意义》.中国文化遗产, 2020(04):20-25.

[5] 陈时羽.《构筑超脱于现实的未来情景规划在文化遗产管理领域的运用》.中国文化遗产, 2020(04): 26-32.

图 6 2019年工作坊成果,发表在《中国文化遗产》

报道:郭慧岚《“我们的工作坊一开始就是奔着公众化去的”》.人民日报 海外版,2019-8-12,第11版

图 7 专题报导,刊登于《人民日报》

2020年贵州安顺黄果树地区为黄果树屯堡申遗作基础资料梳理研究,实地调查了苗族洞葬、布依村寨、屯堡、古道及三十余处重点文物保护单位。至今课题组结合工作坊调查取得的一手资料,已经为黄果树屯堡申遗作出巨大贡献,主办方组织的系列专稿见:

[1]张剑葳.喀斯特地貌上的人文景观——黄果树屯堡遗产联合调查阶段性成果导读[J].自然与文化遗产研究,2021,6(04):1-2.[2] 李光涵.建构与交融——遗产视野下的贵州安顺屯堡文化初探[J].自然与文化遗产研究,2021,6(04):3-13.[3] 李芃芃,李光涵.安顺西门屯堡聚落形态研究——以马官镇马官屯为例[J].自然与文化遗产研究,2021,6(04):14-30.[4] 王思渝,陈时羽.贵州安顺布依族村落的现状与特性——兼论村落遗产保护中的价值问题[J].自然与文化遗产研究,2021,6(04):31-47.[5] 蔡诗雨.湘黔滇古道安顺段遗产调查与研究[J].自然与文化遗产研究,2021,6(04):48-59.[6] 黎婉欣,张观奇.贵州安顺刘氏棺材洞洞葬遗址2020年调研述要——人类学的反思性讨论[J].自然与文化遗产研究,2021,6(04):60-67.

图 8 2020年工作坊成果,发表在《自然与文化遗产研究》

正如孙华所言:“传统村落是一个复杂的系统,保护传统村落并使村落保持发展的活力,自然也是复杂的系统工程。”研究传统村落更需要跨学科的合作,传统村落如此,扩大到文化遗产亦是如此。跨学科需要补充通识,扩大公约数,才能让各学科的成员们有贯通对话的基础。在此基础上,以问题牵引求交集,从历史与未来、全局与个体两个维度求并集,以求得关联和整合。人类的整体知识从分化走向整合,是指站在人类已有生产力提升、劳动分工的基础上,应对未来广泛问题的关联整合。在具体文化遗产保护研究与实践中,基本问题在于如何将与其相关的多种学科有效协同,真正意义上突破多学科协同时的不可通约性。这也是多学科联合文化遗产工作坊举办的初衷和最大意义所在。

文案:朴俐娜编辑:钱美利、朴俐娜审核:张剑葳、李光涵、王思渝